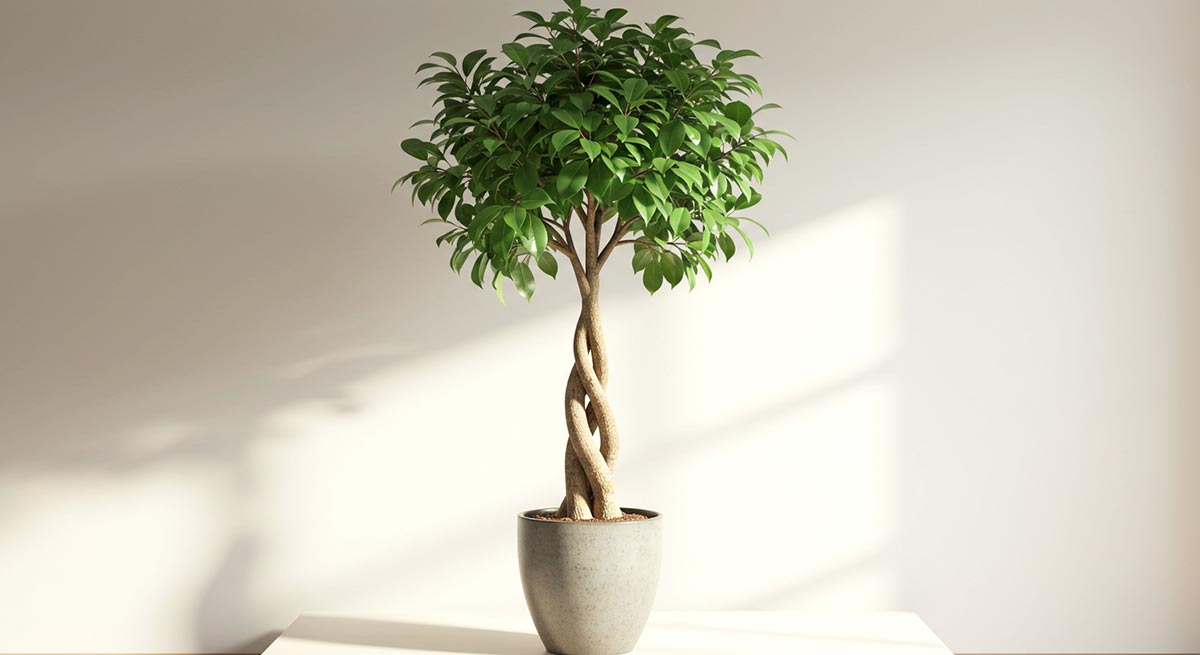

ガジュマルは室内でも育てやすく、丸い葉や独特の幹肌で人気の観葉植物です。ガジュマルは沖縄の伝説から「幸せの木」と呼ばれています。精霊キジムナーのが宿るガジュマルを大切にすると、その家が繁栄し多くの幸せをもたらしてくれると言われます。

ガジュマルは、育て方の基本を押さえれば初心者でもわりと簡単に育てられるので、置き場所や水やり、土選びなど日常のケアを覚えて長く楽しみましょう。

ガジュマルの育て方と上手に育てる5つのコツ

ガジュマルを元気に育てるには、光・水・土・剪定・温度のバランスが大切です。まずは基本を整理して日々の管理に取り入れてみましょう。少しの工夫で見違えるように生育が良くなります。

置き場所は明るい室内の窓辺がおすすめ

ガジュマルは明るい場所を好むため、窓際の明るい室内が最適です。直射日光に長時間当たると葉焼けすることがあるので、午前中のやわらかい日差しが当たる東向きの窓や、レースカーテン越しの光が当たる場所が向いています。

室内の暗い場所だと葉が間延びして見た目が悪くなるほか、成長も鈍くなります。季節や光量に応じて鉢を移動させ、日照不足にならないよう注意しましょう。

また、エアコンや暖房の直風が当たる場所は避けてください。風による乾燥で葉が傷みやすくなります。風の影響が少ない、安定した温度の場所を選ぶと管理が楽になります。

水やりは表面が乾いてからたっぷり与える

水やりは土の表面が軽く乾いてから与える方法が基本です。指で土の表面2〜3cmを触ってみて、乾いていればたっぷりと水を与えます。受け皿に溜まった水は放置せず、一定時間したら捨ててください。

与え方は鉢全体にまんべんなく水が行き渡るようにし、鉢底から水が出るまで十分に与えるとよいです。夏は生育が盛んで水切れしやすく、頻度が増えることがあります。

一方で過湿は根腐れの原因になります。特に冬は水やりを控えめにして、土が乾きやすくなるまで待つことを心がけてください。

用土は水はけ重視で通気性の良い配合を選ぶ

ガジュマルは根が呼吸しやすい、通気性の良い用土を好みます。市販の観葉植物用土に軽石や赤玉土(小粒)を混ぜると排水性と通気性が向上します。配合例としては、観葉植物用土7:軽石やパーライト3の割合が扱いやすいです。

排水性が悪いと根が常に湿った状態になり、根腐れを引き起こしやすくなります。逆に保水性が全くないと水切れしやすいので、バランスを考えて配合を調整してください。

鉢は底に穴が空いているものを選び、鉢底石を薄く敷くことで水はけを確保できます。あまり大きすぎる鉢に植えると水やりの管理が難しくなるので、株に合ったサイズを選びましょう。

剪定で形を整え成長をコントロールする

剪定は樹形を整え、風通しを良くするために行います。春から初夏にかけて生育が活発な時期に剪定を行うと回復が早く、切り戻しもしやすくなります。不要な枝や密集している部分を間引くことで光が内部まで届きやすくなります。

剪定の際は清潔なハサミを使い、切り口が大きい場合は乾燥させてから癒合しやすくします。丸く仕立てたい場合は全体のバランスを見ながら少しずつ切り戻すと自然な形になります。

また、剪定で出た枝は挿し木にして増やすこともできます。剪定は定期的に行うことで病害虫の発生リスクを減らし、見た目も整えることができます。

冬は低温を避けて室内管理を優先する

ガジュマルは寒さに弱い植物です。冬は室内で管理し、最低気温が5〜10℃を下回らないように気をつけてください。寒さに当たると葉が落ちたり生育が止まったりします。

夜間に気温が下がる窓際では断熱対策をして、鉢を床から少し上げると冷気の影響を軽減できます。また、室内でも暖房の直風は乾燥を招くので風当たりに配慮しましょう。

冬場は成長が鈍るため水やりや肥料を控えめにして休眠期のように管理すると安全です。適温を保つことで翌春に元気に回復します。

害虫は早めに見つけて対処する

ガジュマルはハダニやカイガラムシ、アブラムシなどが付きやすいことがあります。葉や幹に異常がないか定期的にチェックし、小さな被害を見つけたらすぐに対処しましょう。

被害が軽いうちなら水で洗い流したり、布で拭き取ったりするだけで改善することが多いです。広がっている場合は園芸用の薬剤や専用の駆除剤を使う選択肢もあります。

予防としては風通しを良くし、ほこりをためないことが重要です。新しい苗を入れるときは他の植物と隔離して様子を見ると安心です。

ガジュマルの基本と人気の品種を知る

ガジュマルは独特の雰囲気と育てやすさで好まれる観葉植物です。品種によって葉の大きさや幹の雰囲気が異なるため、好みに合わせて選ぶと育てる楽しみが広がります。

原産地と自然の育ち方

ガジュマルは主に沖縄や東南アジアが原産で、温暖な気候の林床や海岸近くで育ちます。自然界では岩や別の樹木に根を張り、気根を伸ばして地面に到達するとより太い幹になります。

このような生育環境から、通気性とほどよい湿度を好む傾向があります。乾燥や寒さには弱い反面、適度な光と温度があれば比較的丈夫に育ちます。

自然の姿を室内で再現するイメージで育てると、ガジュマルらしい姿に育てやすくなります。

葉や幹の特徴を押さえる

ガジュマルの葉は光沢があり、厚みがあって丸みを帯びた形が特徴です。若葉は明るい緑色で、成長とともに濃い緑に変わっていきます。幹はしっかりしていて、気根が出ることで独特の姿になります。

幹の表面は滑らかなところと凹凸があるところが混在し、年月が経つと味わい深くなります。葉の縁や幹の状態を観察することで健康状態がわかりやすく、変化に気づいたら早めに対応できます。

成長の速さと最終的な大きさの目安

ガジュマルは環境が合えば比較的早く成長します。室内管理の場合、大きく育てると高さ1〜2メートルほどになることがありますが、鉢の大きさや剪定で抑えることが可能です。

成長は季節によって変わり、春から夏にかけて活発に伸びます。冬はほとんど成長が止まるため、その期間を利用して剪定や鉢替えの計画を立てるとよいでしょう。

健康な苗の選び方

苗を選ぶときは葉の色艶が良く、葉に斑点や変色がないものを選んでください。幹がしっかりしていて、根が鉢からはみ出していないかを確認すると安心です。

また、葉裏や幹に害虫の痕跡がないかを見ることも大切です。新しい苗は購入後しばらく観察し、環境に慣れるまで直射日光や過度な水やりを避けるとよいです。

よく見かける品種の違い

一般的に出回るガジュマルには葉が大きめで丸みを帯びたもの、小ぶりで葉が細めのもの、幹が太く幹肌の表情が豊かなものなどがあります。インテリアに合わせてコンパクトなものや存在感のある大型のものを選べます。

品種名で区別されることもありますが、流通しているものは園芸品種の交配が多く、個体差が出やすい点を念頭に置いて選ぶとよいでしょう。

置き場所と光の管理で元気に育てる

正しい置き場所と光の管理は、ガジュマルを健康に育てるうえで重要です。光量が不足すると葉が少なくなり、日差しが強すぎると葉焼けを起こします。季節に応じた調整を心がけましょう。

窓の向きと適した光量

東向きの窓は柔らかい朝の光が入り、ガジュマルにとって理想的です。南向きの窓は日差しが強くなる時間帯があるため、夏場はレースカーテンで遮光すると安全です。

北向きの窓は光量が不足しがちなので、その場合は窓から適度に距離をとるか、補助の照明を使うことを検討してください。植物用のLEDライトで光を補うと、葉が元気に育ちやすくなります。

直射日光で葉焼けを起こさない時期

春から夏の強い日差しは葉焼けを招くことがあります。特に真夏の直射は避け、午前中のやわらかい光や日陰で管理するのが安全です。

屋外で育てる場合は遮光ネットを使ったり、半日陰の場所に移したりして直射を避ける工夫をしてください。葉焼けが起こった場合は被害部分を取り除きつつ、環境を見直すと回復が早くなります。

春夏秋冬の移動タイミング

春になって気温が安定してきたら外に出すタイミングです。ただし急に強い光に当てると葉焼けするため、数日かけて順応させてください。秋になり気温が下がってきたら室内へ戻します。

移動の際は、急激な環境変化を避けるために時間をかけて慣らすことが重要です。特に夜間の冷え込みが始まる前には室内に取り込みましょう。

湿度を保つ簡単な方法

室内の湿度が低いと葉先が乾燥しやすくなります。簡単な方法としてはトレイに水と小石を置き、その上に鉢を載せて蒸発する水分で周囲の湿度を保つやり方があります。

また、霧吹きで葉に軽く水をかけるのも効果的です。ただし過度に葉を濡らすとカビの原因になることがあるので、朝に霧吹きして日中に乾くようにすると安全です。

エアコンや暖房の風を避ける

エアコンや暖房の直風は乾燥や葉のダメージを招きます。風が当たる位置に置かないようにし、どうしても近くに置く場合は風よけを設けるか、間接的な位置に移動してください。

特に冬の乾燥は土と葉の両方に影響するため、風の当たらない安定した場所を選ぶと管理が楽になります。

水や土の扱いで根を健やかに保つ

根の状態が植物全体の健康に直結します。適切な土選びと水やり、排水管理を心がければ、根腐れや病気を防いで長く育てられます。

土の乾き具合を確かめる方法

土の乾き具合は指や湿度計で確認できます。指を土に差し込んで2〜3cmの深さが乾いているか確かめたり、土壌水分計を使ったりすると正確です。

見た目だけで判断すると表面は乾いていても内部は湿っていることがあるため、指で確認する方法が簡単で確実です。表面だけでなく深さに応じたチェックを習慣にしましょう。

おすすめの用土配合例

バランスの良い配合例は、観葉植物用土7:パーライトまたは軽石3です。これに少量の腐葉土やピートモスを混ぜると保水力を補えます。

保水性を高めすぎると根腐れの原因になるため、保水と排水の両方を意識して配合を調整してください。市販の多用途土にパーライトを混ぜるだけでも扱いやすくなります。

鉢底の排水と鉢選びのポイント

鉢底に穴のあるものを選び、底に軽く鉢底石を敷くと排水性が向上します。鉢のサイズは現在の根の大きさに合ったものを選び、あまり大きすぎる鉢は避けてください。

プラスチック鉢は保水しやすく、素焼き鉢は通気性が良いといった特徴があります。置き場所や管理のしやすさを考えて材質を選びましょう。

水やりの頻度と与え方の基本

基本は土の表面が乾いてからたっぷり与えることです。季節や室内環境によって頻度は変わるため、土の状態を見ながら調整してください。

水は鉢全体に行き渡るように底から流れ出るまで与え、余分な水は受け皿から捨てます。浅く何度も与えるより、しっかりと根まで届くようにするほうが健康的です。

根腐れ予防のための注意点

過湿を避け、排水の良い用土を使うことが最も重要です。鉢底に水が溜まったままにしない、頻繁に水を与えすぎないといった基本的な管理を徹底しましょう。

植え替え時に傷んだ根を取り除き、切り口を乾かしてから植え直すと再生しやすくなります。土の状態を定期的に確認して早めに対応してください。

植え替えのタイミングを見極める

根が鉢いっぱいに回って鉢底から根が見える、成長が鈍くなったと感じる場合は植え替えのサインです。一般的には2〜3年に一度を目安に、春の生育期に行うと負担が少ないです。

植え替えは一回り大きな鉢に替え、古い土を軽くほぐして根の状態を確認してから行います。植え替え後は水やりを控えめにして根が落ち着くまで待ちましょう。

肥料と剪定で形と栄養を整える

肥料と剪定はガジュマルの見た目と健康を保つための大事な作業です。適切な時期に適量を与え、剪定で形を整えると良い状態が続きます。

肥料は生育期に合わせて与える

ガジュマルがよく育つ春から夏にかけて肥料の回数を増やします。生育期に合わせて与えることで葉や根の成長を促せます。

遅い秋や冬は肥料を控えめにし、植物が休む時期を尊重してください。肥料は与えすぎると根に負担がかかるため、製品の表示を守って適量を守りましょう。

緩効性肥料と液体肥料の使い分け

緩効性肥料は土に混ぜてゆっくり効くので管理が楽です。長期間働くため、置き肥として春に入れておく使い方が向いています。

液体肥料は即効性があり、薄めて定期的に与えると効果的です。成長期に葉の色が薄いと感じたときなど、短期間で栄養を補いたい場合に適しています。

剪定の適した時期と切り方

剪定は生育が活発な春から初夏に行うのが良いです。枝を間引くように切り、内側の風通しを良くすると病害虫の予防にもなります。

切る角度や位置に注意して、節の上で斜めに切ると水がたまりにくくなります。大きく切り戻す場合は数回に分けて行うと植えこみへの負担が減ります。

丸く仕立てるための切り戻し方法

丸い樹形を目指すときは全体のバランスを見ながら少しずつ切り戻します。中心部の芽を残して外側を整えることで自然な丸みが出ます。

剪定後は形を見ながら追加で細かく整えると見栄えが良くなります。急に大量に切ると弱ることがあるので、段階的に整えていきましょう。

剪定後の管理と傷口の扱い

剪定後は切り口を乾かし、風通しの良い場所で安静にしておくと病気のリスクが下がります。大きな傷口は清潔な道具で切り、必要に応じて癒合剤を使用することもあります。

剪定直後は水やりや肥料を控えめにして、植物が回復する時間を与えることが大切です。

季節ごとの注意点 夏と冬の対応法

季節によって管理方法を変えることがガジュマルを長持ちさせるコツです。特に夏の強光と冬の低温には注意が必要です。

夏の高温と強光から守る方法

夏は直射日光や高温により葉焼けや乾燥が起きやすくなります。遮光ネットやカーテンで光を和らげ、午前中の光だけに当てるなど工夫してください。

また、鉢土が急速に乾くため水やりの頻度を増やす必要がありますが、根腐れを避けるため排水は確保したまま管理しましょう。

夏場の水やりと湿度調整

夏は蒸散が多くなるため、土の乾き具合を頻繁にチェックして必要に応じて水を与えます。葉水で湿度を保つと葉が元気になりますが、夜間は葉が乾くように朝に行うのが安全です。

風通しを良くすることでハダニなどの発生を抑えられます。窓を開ける時間を作るなどして空気の入れ替えも行いましょう。

冬の最低気温と室内での置き場所

ガジュマルは寒さに弱く、最低温度は5〜10℃を目安に管理してください。夜間に冷え込む窓際は避け、室内の暖かい場所で育てると安心です。

暖房の近くは乾燥するので、適度に湿度を補う工夫が必要です。暖かい室内でも直風が当たらない位置を選びましょう。

冬の水やり量と頻度の変え方

冬は生育が鈍るため水やりを控えめにします。土の表面が乾いてから数日待ってから与え、与える量も少なめにすると根の負担を減らせます。

葉に触れてみて萎れている場合は少量を与えて回復を促しますが、十分に乾いているか確認してから水やりしてください。

寒波や霜の対策と移動の考え方

寒波や霜の予報がある場合は屋外から室内へ移動するなどの対応が必要です。移動は急激な環境変化にならないよう段階的に行うと植物に優しいです。

屋外で管理している場合は夜間にブランケットや不織布で覆うなどの防寒対策も有効です。状況に応じて移動や防寒を組み合わせて対応してください。

病害虫とトラブルを早めに見分ける方法

病害虫やトラブルを早く見つけることで被害を最小限にできます。日常的に葉や幹、土の状態をチェックする習慣をつけましょう。

葉が落ちる主な原因と対処

葉が落ちる原因は過湿、乾燥、低温、光不足、害虫被害など多岐にわたります。まずは置き場所や水やりの状況を見直し、急激な環境変化がないか確認してください。

症状に合わせて水やりを調整したり、暖かい場所へ移したり、害虫がいる場合は駆除を行うと回復しやすくなります。複数の要因が重なることもあるので総合的に判断しましょう。

ハダニの被害と駆除方法

ハダニは乾燥した環境で発生しやすく、葉の裏に小さな白い点や網目状の被害が出ます。湿度を上げて霧吹きで葉を洗い流したり、被害が広い場合は専用の殺虫剤を使って駆除します。

発生初期は目視で見つけにくいため、葉の裏を定期的にチェックすることが重要です。風通しを良くすることで再発を防げます。

カイガラムシの見つけ方と除去

カイガラムシは白い殻やこぶのような形で幹や葉に付くことが多く、付着した部分から栄養を吸われて弱ることがあります。見つけたら柔らかい布やブラシでこすり落とし、広がっている場合は専用の除虫剤を使います。

新しい苗を導入する際は検疫としてよく観察し、発見したらすぐに処置してください。

アブラムシやコバエの対処法

アブラムシは新芽に付きやすく、スプレー式の駆除剤や流水で洗い流すことで対応できます。コバエは土の表面が湿り過ぎていると発生しやすいので、土の管理を見直すことが重要です。

トラップを使ったり、表面の土を乾かしてから軽く取り除くと発生を抑えられます。

根腐れや病気の見分け方

根腐れは葉が萎れる、黄変する、土が常に湿って悪臭があるなどの症状で見分けられます。疑わしい場合は鉢から抜いて根の色やにおいを確認し、傷んだ根を切り取って新しい用土で植え替えます。

病気の初期には葉の斑点やくすみが見られることがあり、早めに取り除いて風通しを良くすることで広がりを抑えられます。

日常の予防ケアの習慣

日常的に葉の埃を払う、風通しを確保する、土の表面を清潔に保つことが予防になります。定期的な観察で小さな異変に気づくことが被害拡大を防ぐ近道です。

新しい植物を入れる際はしばらく隔離して様子を見るなどの習慣も役立ちます。

植え替えと挿し木で増やす手順

植え替えや挿し木はガジュマルを長く育てたり増やしたりする楽しみがあります。適切な時期と方法を守れば成功率が上がります。

植え替えに適した時期の見分け方

植え替えは春の生育期が最も適しています。根が鉢いっぱいになっている、鉢底から根が出ている、土の劣化で水はけが悪くなったと感じたときが植え替えのタイミングです。

無理に大きくしすぎず、一回り大きな鉢に替えると根の負担が少なく安心です。

植え替えの手順を順に紹介

植え替えはまず鉢から株を抜き、古い土を軽く落とします。傷んだ根を切り落とし、新しい用土と混ぜて一回り大きな鉢に植えます。

植え付け後はたっぷりと水を与え、直射日光は避けてしばらく安静にすると根が馴染みやすくなります。

挿し木で増やすための切り方と挿し方

挿し木は健康な枝を選び、先端から10〜15cm程度で斜めに切ります。切り口を数時間乾かしてから、清潔な水や湿った用土に挿すと発根しやすくなります。

発根促進剤を使うと成功率が高まります。挿し木は風通しの良い半日陰で管理し、土が乾きすぎないように注意してください。

発根を促す管理と注意点

発根までは直射日光を避け、温度と湿度を安定させることが重要です。水やりは表面が乾きかけたら与える程度にして、過湿で腐らせないように気をつけます。

発根したら徐々に明るい場所に慣らしていき、根が十分育ったら鉢上げします。

小さいまま育てるための鉢と剪定法

小ぶりに育てたい場合は小さめの鉢を使い、定期的に根と枝を切り戻して樹形を保ちます。根鉢を軽く整え、必要以上に鉢を大きくしないことでサイズをコントロールできます。

剪定は全体のバランスを見ながら行い、樹形を維持することが大切です。

ガジュマルを長く楽しむために覚えておくこと

ガジュマルを長く楽しむには、日々の観察と季節に合わせた管理が欠かせません。光、水、土、温度のバランスを意識して世話をすることで、健康な姿を保てます。

小さな変化にも気づけるように、定期的に葉や幹、土の状態をチェックしてください。問題が見つかったら早めに対応し、必要に応じて植え替えや剪定を行うことで長寿の株に育てられます。気軽に楽しみながら育ててみてください。